◇2016年4月,习近平总书记在安徽考察中国科技大学、中科大先进技术研究院时强调,“要增强使命感,把创新作为最大政策,奋起直追、迎头赶上”。

◇2024年10月,习近平总书记在安徽考察时来到合肥滨湖科学城,指出“推进中国式现代化,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路”,要求安徽“加快科技创新和产业转型升级”。

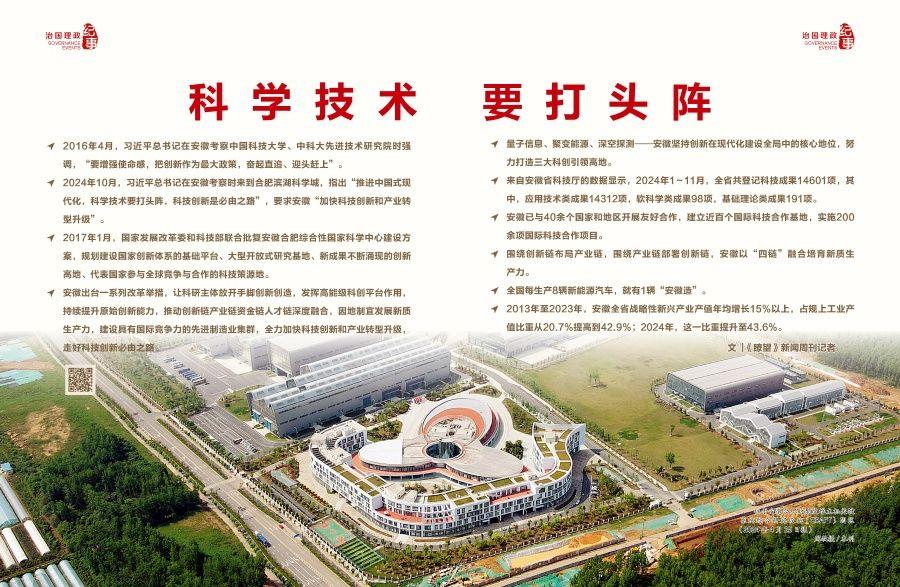

◇2017年1月,国家发展改革委和科技部联合批复安徽合肥综合性国家科学中心建设方案,规划建设国家创新体系的基础平台、大型开放式研究基地、新成果不断涌现的创新高地、代表国家参与全球竞争与合作的科技策源地。

◇安徽出台一系列改革举措,让科研主体放开手脚创新创造,发挥高能级科创平台作用,持续提升原始创新能力,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,因地制宜发展新质生产力,建设具有国际竞争力的先进制造业集群,全力加快科技创新和产业转型升级,走好科技创新必由之路。

◇量子信息、聚变能源、深空探测——安徽坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,努力打造三大科创引领高地。

◇来自安徽省科技厅的数据显示,2024年1~11月,全省共登记科技成果14601项,其中,应用技术类成果14312项,软科学类成果98项,基础理论类成果191项。

◇安徽已与40余个国家和地区开展友好合作,建立近百个国际科技合作基地,实施200余项国际科技合作项目。

◇围绕创新链布局产业链,围绕产业链部署创新链,安徽以“四链”融合培育新质生产力。

◇全国每生产8辆新能源汽车,就有1辆“安徽造”。

◇2013年至2023年,安徽全省战略性新兴产业产值年均增长15%以上,占规上工业产值比重从20.7%提高到42.9%;2024年,这一比重提升至43.6%。

安徽,位于我国长三角和中西部“两个扇面”的交汇点,是构建国内大循环、畅通国内国际双循环的重要区域节点。打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地、经济社会发展全面绿色转型区,是党中央赋予安徽的重大使命。

党的十八大以来,习近平总书记多次对安徽科技创新提出明确要求、给予谆谆嘱托。

2016年4月,习近平总书记在安徽考察中国科技大学、中科大先进技术研究院时强调,“要增强使命感,把创新作为最大政策,奋起直追、迎头赶上”。

2020年8月,习近平总书记在安徽考察时参观安徽创新馆,指出“实现跨越式发展,关键靠创新”。

2024年10月,习近平总书记在安徽考察时来到合肥滨湖科学城,指出“推进中国式现代化,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路”,要求安徽“加快科技创新和产业转型升级”。

2017年1月,国家发展改革委和科技部联合批复安徽合肥综合性国家科学中心建设方案,规划建设国家创新体系的基础平台、大型开放式研究基地、新成果不断涌现的创新高地、代表国家参与全球竞争与合作的科技策源地。

创新,是安徽最鲜明的气质、最强劲的动力。《安徽省深化科技体制机制改革构建以企业为主体的科技创新体系实施方案》《安徽省科技人才评价改革试点方案》……沿着总书记指引的方向,安徽出台一系列改革举措,让科研主体放开手脚创新创造,发挥高能级科创平台作用,持续提升原始创新能力,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,因地制宜发展新质生产力,建设具有国际竞争力的先进制造业集群,全力加快科技创新和产业转型升级,走好科技创新必由之路。

科创一子落,发展满盘活。安徽区域创新能力连续多年稳居全国第一方阵,成功实现从农业大省、工业大省到科技大省的角色转变。2024年,安徽新增高新技术企业3500家、科技型中小企业7533家,战略性新兴产业产值占规上工业比重达43.6%,汽车及新能源汽车产量均居全国第二位;规上工业增加值增速居全国前列。2024年安徽经济逐季向好,逆势上扬,从一季度全省地区生产总值增长5.2%,上半年增长5.3%,到前三季度增长5.4%,再到全年增长5.8%,经济总量迈上5万亿元新台阶。

蛇年春节假期后首个工作日,安徽省委、省政府召开“新春第一会”——科技创新引领新质生产力发展大会,提出锚定打造“三地一区”战略定位,坚持科技打头阵、下好创新先手棋,以科技创新引领新质生产力发展,奋力谱写中国式现代化安徽篇章。

蓄积创新能力源头活水

2024年12月,由中电信量子集团联合科大国盾量子技术股份有限公司共同研制的超导量子计算机“天衍-504”,亮相2024数字科技生态大会。其搭载的芯片量子比特数量达到504个,刷新国内单台超导量子计算机量子比特数量的纪录。而一年前的“天衍”量子计算云平台,还只有176个超导量子比特算力。

从“天衍”“九章”等系列量子计算机加速迭代,到“天都”系列卫星遨游太空,再到“人造太阳”屡次创造世界纪录……安徽瞄准世界科技前沿,抓住大趋势,下好先手棋。

《中国区域创新能力评价报告2024》显示,安徽区域创新能力居全国第七位,全省拥有两院院士40余人,累计建成各类国家级研发平台超过240家。“皖”字号科技创新成果层出不穷,江淮大地上的原始创新犹如源头活水,奔涌不息。

加快打造三大科创引领高地。安徽积极承接国家重大科技发展战略布局,挂牌成立全国首个国家实验室;依托合肥综合性国家科学中心,建设能源、人工智能、大健康、环境、数据空间五大研究院。

位于合肥滨湖科学城西北角的大科学装置集中区,几年前还一片杂草丛生。如今,“合肥先进光源”同步辐射装置、大气环境立体探测实验装置等8个项目正加快建设。建成后,这里将成为全国乃至全球大科学装置最为密集的区域之一。

聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)在科学城率先拔地而起。在其中一间宽敞的实验车间内,巨幅“夸父逐日”壁画之下,矗立着一个近20米高的“橘子瓣”,现已装入偏滤器等核心部件。未来,8个这样的“橘子瓣”将拼成一个环形的真空室,聚力打造下一代“人造太阳”——中国聚变工程实验堆。

太阳,普照万物,它的巨大能量来自内部的核聚变反应。“人造太阳”将探索在地球上实现可控的核聚变反应,努力实现人类“能源自由”。聚变能源的开发应用极其复杂,需跨越从实验装置到实验堆、工程示范堆、商业电站等多个阶段。

在安徽,经过几代科研工作者接力奋斗,全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)先后实现“1.2亿摄氏度等离子体运行101秒”“稳态高约束模式等离子体运行403秒”“亿度千秒高质量燃烧”等重大突破,多次刷新世界纪录。

量子信息、聚变能源、深空探测——安徽坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,努力打造三大科创引领高地。

2024年10月底,合肥综合性国家科学中心人工智能研究院、中国科学技术大学等单位,在中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上共同完成全球最大规模的量子计算流体动力学仿真,标志着国产量子算力在解决实际问题方面取得重要进展。

从“墨子”升空、“九章”迭代,到“祖冲之”加速、“悟空”问世,量子科技已成为安徽科创的一张“金名片”,显示出前沿引领技术的强大生命力。

面向世界航天科技前沿和国家航天强国战略需求,国家航天局、安徽省、中国科学技术大学三方在合肥共建深空探测实验室,围绕深空探测领域国家重大科技工程和国际大科学计划开展研究,实现科学、技术、工程融合发展。

实验室副主任胡朝斌介绍,实验室以国家重大工程任务为牵引开展关键技术攻关,同时积极谋划部署战略新兴产业及未来产业孵化,已梳理出深空互联网、深空遥感、商业可重复使用火箭等十大产业发展方向。

安徽省委科技办主任、省科技厅党组书记吴劲松表示,安徽将推进量子计算研发平台、聚变堆主机关键系统综合研究设施等重大科创项目建设,推动合肥综合性国家科学中心五大研究院和江淮前沿技术协同创新中心提升能级,打造成科技创新策源地重要载体。

着力加强四类技术创新。0.12毫米超薄触控玻璃、30微米超薄柔性玻璃、相当于6个50英寸电视大小的玻璃基板、可制成药用玻璃管的中性硼硅玻璃……走进位于蚌埠市中建材玻璃新材料研究院集团,刷新着人们对玻璃的认知。

这里相继研制出超薄柔性玻璃、发电玻璃、药用玻璃等新产品。“这些创新成果,为我国电子信息、半导体、新能源等产业链安全提供保障。”中国工程院院士彭寿说。

关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术……安徽抓住四类技术,集中精力谋求突破。在量子信息、聚变能源、深空探测、通用人工智能等领域保持领先地位;在先进集成电路、工业软件、工业母机、高端科研仪器等领域保障产业链自主安全可控;在脑机接口、具身智能机器人、合成生物、超导材料等领域开展创新研究……安徽聚焦产业发展“最紧急、最紧迫”问题,系统布局重大科技攻关项目。

全省已建和在建预研稳态强磁场、全超导托卡马克等大科学装置13个;建成各类“国字号”创新平台200多家;涌现出以国盾量子、本源量子、国仪量子为代表的国内技术领先的量子企业70余家,数量居全国前列;“安徽造”脑机接口设备已在本地多家医院投入应用;全省智能算力超过1.4万P,国产算力平台“飞星一号”“飞星二号”接续启动,星火大模型V4.0 Turbo综合性能处于全国前列……来自安徽省科技厅的数据显示,2024年1~11月,全省共登记科技成果14601项,其中,应用技术类成果14312项,软科学类成果98项,基础理论类成果191项。

“科学岛”扩大国际科技交流合作。等离子体所科研人员受邀参加第二届国际原子能机构聚变装置长脉冲运行技术会议,荷兰奈梅亨大学教授做客强磁场科学中心……如今,几乎每隔半个月,中国科学院合肥物质科学研究院的公众号“科学岛在线”就会晒出近期国际交流活动速览。

“科学岛”是中国科学院合肥物质科学研究院所在地。它的面积不足3平方公里,吸引着每年300多人次外籍学者“登岛”交流合作,建立国际聚变能联合研究中心、国际磁生物学前沿研究中心、中欧电子材料国际创新中心等平台10个。

小小一座岛,在世界科技版图上标记出一个独特的东方坐标;江淮大地,面向“五湖四海”,潮声阵阵。安徽高度重视国际科技创新合作,积极支持省内企业设立海外研发中心,与全球各个国家相关机构开展联合攻关、共建创新平台。

2024年9月5日至6日在安徽黄山举行的第二届深空探测(天都)国际会议上,来自40余个国家、地区和国际组织的约100名外宾参加会议。由深空探测实验室作为技术总体支撑单位的国际月球科研站计划,也在这次会议上与来自瑞士、塞尔维亚等国家的10个研究机构签署《关于国际月球科研站合作谅解备忘录》,迎来全球合作新伙伴。

近年来,安徽已与40余个国家和地区开展友好合作,建立近百个国际科技合作基地,实施200余项国际科技合作项目。

工作人员在搭建聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)1/8真空室及总体安装实验平台(2024年4月25日摄)。周牧摄/本刊

构建“四链”融合新机制

近期,安徽科创企业喜讯不断:致力于智能驾驶核心技术开发的安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司完成Pre-A轮超亿元股权融资;专注于高精尖海洋物探装备研发的合肥中科采象科技有限公司完成数千万元A轮融资……这些获知名金融投资机构认可的企业有一个共同点:由来自高校、科研院所的科研人员创立。

在安徽,从科研、人才到资金、产业的全链式创新生态正快速形成,推动越来越多的科研成果从实验室迈向“应用场”“产业界”。

教育科技人才“一体改革”。“当前,量子科技研究已被我国和国际上主要发达国家提升到国家战略高度。同学们作为我国首批量子信息科学专业本科毕业生,未来应努力担当起时代赋予的使命与责任,为我国量子信息科学发展贡献力量。”中科大物理学院执行院长陈宇翱教授在毕业典礼上寄语首批毕业生。

2024年7月,全国首批量子信息科学专业本科生从中科大毕业。该校于此前获批国内首个“量子科学与技术”交叉学科博士、硕士学位授权点,标志着安徽建立起国内首个本硕博一体化的量子科技英才培养体系,形成了完备的高水平量子科技人才培养平台。

立足国家重大战略需求,基于新科技革命发展趋势,安徽积极推进教育科技人才体制机制一体改革,出台《深化高校学科专业结构改革服务产业创新发展实施方案》,优化学科专业布局和人才培养模式,增强高校服务国家重大战略和产业高质量发展的能力。

安徽大学聚焦安徽汽车“首位产业”和十大新兴产业,成立汽车、集成电路等现代产业学院,调整组建材料、人工智能、大数据等新学院,撤销12个老旧专业,围绕战略性新兴产业需求设立数字经济、量子信息科学、功能材料、电子封装技术、大数据管理与应用等13个新专业。

针对高校与企业间产业转化合作稳定性、长期性不足等问题,合肥工业大学加强人工智能、集成电路等新兴学科建设,构建“企业出题、政府立题、高校解题、市场阅卷”的需求传导型政产学研用合作新模式,每年设置产业创新引导资金规模超亿元,服务地方高新技术企业数百家。

安徽省教育厅相关负责人表示,2025年,安徽省属高校服务新兴产业的学科专业比例将超过70%,培养更多服务科创的优秀人才。

强化科技创新金融支持。2023年8月,安徽中医药大学第一附属医院教授杨文明,带领学生开展的肝豆状核变性研究项目获得了1700多万元财政资金支持。这笔资金用于药品肝豆灵的产业化探索,推动中医药在临床应用、药物研发等领域的应用创新。

为解决科研资金分配“撒胡椒面”导致的分散、重复、低效问题,安徽于2022年实施零基预算改革,加强财政资源统筹,将省级科技攻关资金由4亿元增加到10亿元,奔着“最核心、最重要、最紧迫”的项目加大投入,围绕战略科技领域、“新三样”产业开展集中攻关。

科技成果从实验室走向市场,需跨越“死亡之谷”“达尔文海”考验,“耐心资本”的支持不可或缺。安徽坚持投早、投小、投长期、投硬科技,设立母子基金规模150亿元的安徽省天使母基金群,在全国首创金融支持科创企业“共同成长计划”,以制度创新推动风险投资收益跨周期、跨空间配置,形成多元化、接力式“耐心”金融服务体系。

无人驾驶观光车自动避障,无人售卖车招手即停,无人清扫车精准收集垃圾……由中国科学院合肥物质科学研究院科研人员参与创立的安徽中科星驰公司,专注于自动驾驶技术,将把融资资金用于高阶智能驾驶技术平台的迭代升级、特定场景智能驾驶产品的研发等方面。

“自动驾驶技术的产业化成功需要耐心与雄心,安徽的创新生态给了我们信心。”中国科学院合肥物质科学研究院研究员、安徽中科星驰公司联合创始人王智灵说。科创出题、金融答题,安徽高标准建设科创金融改革试验区,让越来越多的科技型中小企业得到金融活水支持。截至2024年底,安徽在科创板上市公司24家,居全国第六位。

深化改革推动“四链”深度融合。2024年12月,由合肥九韶智能科技有限公司发布的首个国产高端CAD开放平台上线,这是我国工业软件发展的一大突破。工业软件是智能制造的基础。为实现这个关键技术领域自主可控,中科大一支由院士领衔的科研团队历时7年开发出工业软件“几何内核”,安徽实施的职务科技成果赋权改革让这项成果加速走向市场。

“赋权改革让研发团队、管理团队、投资方等都能获得股权,共享发展收益,进一步激发积极性。”九韶智能公司负责人郑裕峰说,公司成立两年多来,已完成数千万元天使轮融资,计划2025年形成基于九韶内核的国产工业软件应用生态。

围绕创新链布局产业链,围绕产业链部署创新链,安徽以“四链”融合培育新质生产力。

针对科研与产业“两张皮”和科技创新中的“孤岛现象”,安徽的职务科技成果赋权改革,将“先转化、再奖励”的传统模式改为“赋权+转让+约定收益”新模式,解决科技成果处置难、科研人员“不想转、不敢转、不会转”等难题。截至2024年11月,安徽累计赋权职务科技成果1109项,成立或入股企业89家,企业市值116.4亿元。

一边从实验室“挖宝”,一边对接产业需求,经过安徽科技大市场的技术经理人王瑞芳“做媒”,2024年中科大刘波教授团队开发的新型碳捕获和存储技术成功转化,与合肥高新区合作成立碳一(合肥)能源科技发展有限责任公司。

“技术经理人是科技成果转化的关键人物,也是正在成长中的新兴职业,主要任务是推动科技成果转移转化和产业化,通过挖掘、培育、熟化、评价、交易、推广成果,有效解决从实验室到市场的‘信息不对称’‘成果定价难’以及供需匹配不精准等问题,唤醒‘沉睡’的科技成果。”合肥滨湖科学城管委会副主任陈林介绍,安徽科技大市场已培养技术经理人3300余人,有效推动一批科技成果转化应用。

灵活的机制极大撬动了创新活力,2024年,安徽全省平均每天约新增高新技术企业11家、科技型中小企业20家。

在安徽合肥举办的第七届世界声博会上,一款人形交互机器人持自拍杆与观众合影(2024年10月24日摄)。傅天摄/本刊

增强先进制造业集群国际竞争力

科技创新引领煤电钢铁等传统产业提质升级,新能源新材料等战略新兴产业聚链成群,量子科技、空天信息等未来产业势头强劲……安徽把握新一轮科技革命和产业变革时代脉搏,以科技创新推动产业创新的浪潮奔涌向前,“向新”发展的故事正在江淮大地不断书写。2024年,安徽全省规上工业增加值增长9%,增速居全国前列。

抢抓机遇壮大战略性新兴产业。从空中俯瞰大众汽车(安徽)有限公司MEB工厂,大货车排队进入园区。车间内,自动引导运输车(AGV)小车有序运送物料,出口欧洲的订单正抓紧生产交付。

大众汽车集团在合肥建立新的智能网联电动汽车中心,汇集1200余名研发人员,并与小鹏汽车、国轩高科等中国企业开展全面合作。大众安徽是大众汽车在华电动车全新战略布局的一部分。大众汽车(安徽)有限公司首席执行官葛皖镝认为,安徽的“创新势能”使大众能深度参与新能源汽车产业发展。

安徽紧抓产业机遇,出台《加快建设具有国际竞争力的新能源汽车产业集群指导意见》,推动新能源汽车全面向电动化、智能化、网联化、共享化转型,加快建设产业集群向汽车强省迈进。

目前,安徽已集聚奇瑞集团、江汽集团、蔚来汽车等7家整车企业,涵盖动力电池、电机电控、销售维保、回收利用等汽车全产业链。2024年,安徽汽车产量达357万辆,新能源汽车产量增长94.5%,达168.4万辆,产量均居全国第二位。全国每生产8辆新能源汽车,就有1辆“安徽造”。

在芜湖市湾沚区的航空小镇,由中国电子科技集团和芜湖市政府共同投资组建中电科芜湖钻石飞机制造有限公司,围绕这家龙头企业,小镇集聚低空产业链上下游企业近200家,2024年产值326.84亿元。“航空小镇已拥有完备的低空产业‘朋友圈’,基本实现不出园区即可生产一架国产通航飞机。”湾沚区委书记殷琼说。

安徽省发展改革委主任陈军说,到2025年安徽计划打造30个低空标杆应用场景,建设5个低空经济发展示范区,2个示范城市和1个综合应用城市群。据介绍,合肥已成为全国6个开展电动垂直起降航空器(eVTOL)试点的城市之一。

2013年至2023年,安徽全省战略性新兴产业产值年均增长15%以上,占规上工业产值比重从20.7%提高到42.9%;2024年,这一比重提升至43.6%。

超前布局培育未来产业。2024年12月18日,深空探测实验室举行合肥总部科研办公区揭牌启用仪式。实验室总部科研办公区坐落于合肥高新区,可容纳约1300人科研、办公,肩负科研试验、技术创新与国际交流等重任。

深空探测不仅是人类认知宇宙的重要手段,也是孕育未来产业的摇篮。从卫星制造到数据应用,从航天器研发到商业航天服务,中科星图、航天宏图、银河航天等中国商业航天代表企业纷纷落户安徽。安徽提出目标,到2027年空天信息产业规模力争达到1000亿元,规模以上企业达到300家左右,形成完整产业链。

2024年11月,《安徽省未来产业发展行动方案》正式印发实施,聚焦量子科技、空天信息、通用智能、低碳能源、生命科学、先进材料、未来网络等7个重点领域,以及第三代半导体、先进装备制造、区块链、元宇宙等N个兼顾发展领域,实施“7+N”未来产业培育工程。力争到2030年,未来产业竞争力显著提升,部分领域实现全球引领,未来产业规模达到5000亿元。

如今,眺望江淮大地,已能清晰看到一些未来产业的雏形。

量子力学是人类探究微观世界的重大成果,神奇的量子世界里蕴藏着巨大的产业机会。2024年10月,国仪量子技术(合肥)股份有限公司发布了全新的AI电子顺磁共振波谱仪,创造商用EPR波谱仪在信噪比关键技术指标上的世界纪录。

国仪量子所在的合肥高新区云飞路,几百米长的马路被几十家量子企业簇拥,被称为“量子大街”。从“量子大街”发端,向南再发展出一个量子产业园,汇聚了中电信量子、国盾量子、本源量子、国仪量子等代表性企业,涵盖量子通信、量子计算、量子精密测量等各领域,形成我国量子产业头部企业集群。

合肥市政府相关负责人介绍,合肥正聚力打造“量子科技”“量子产业”双高地。

数智融合促传统产业提质增量。走进安徽叉车集团有限责任公司桥箱事业部生产车间,高精度数控机床整齐排列,配备智能传感器与数据采集装置组成智能产线。“我们将多年制造经验转化为控制数据输入先进设备,实现产品关键性能指标行业领先,人均生产效率大约提升1.5倍。”安徽叉车集团党委书记、董事长杨安国介绍说。

安徽探索传统产业数字化、网络化、智能化转型升级新路径,将精准数据和智能算法融入产业改造升级全过程,截至2024年8月,已累计培育216个省级智能工厂、1060个数字化车间。全省超九成规上企业启动数字化转型,近六成完成数字化改造。

推进中国式现代化,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。如果把科技创新比作发展的新引擎,那么进一步全面深化改革就是点燃新引擎必不可少的点火系。

安徽省委主要负责同志说,新时代新征程上,加快打造“三地一区”,最大的变量就是创新,最关键的着力点就是新质生产力,安徽将强化高质量科技供给,推动高效能产业创新,培育高质量经营主体,营造高水平创新生态。 (记者:刘菁 徐海涛 陈诺 戴威)

(《瞭望》2025年第7期 )

发表评论

2025-02-16 07:43:12回复

2025-02-15 22:34:57回复

2025-02-16 05:15:11回复

2025-02-16 01:18:10回复

2025-02-15 22:48:27回复